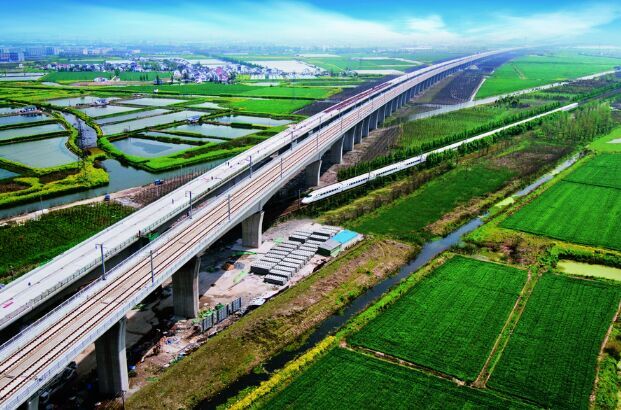

京沪高铁

编者按:近期,中国交建科技创新成果硕果累累。在2015年度国家科学技术奖励大会上,中国交建荣获2项科技进步奖、 2项技术发明奖,并首次获得国家科技进步特等奖。在第十七届中国专利奖评选中,中国交建获得金奖2项,优秀奖5项。在第十三届中国土木工程詹天佑奖评选中,中国交建8个项目获奖。中国交建坚持创新驱动发展,加快转型升级,既提高了企业核心竞争力,也为促进国家及行业的科技进步做出了积极贡献。本报记者对中国交建副总裁孙子宇进行了专访。

2016年1月8日,国家科学技术奖励大会在北京举行。中国交建共有四个项目获奖,包括科技进步奖2项、技术发明奖2项。“京沪高速铁路工程”获国家科技进步奖(交通运输组)特等奖,“中国交通建设集团科技创新工程”获国家科技进步奖(企业技术创新工程组)二等奖,“耙吸挖泥船动力定位与动态跟踪系统”获国家技术发明奖(工程建设组)二等奖,“大跨度桥梁结构和行车抗风安全的气动控制技术”获国家技术发明奖(工程建设组)二等奖。

中国交建副总裁孙子宇表示,公司此次获得的国家科技进步奖(创新工程)不是对某一项成果的评价,而是对企业科技创新工作的系统性、创新性、有效性和带动性的全面评价。作为一家大型国有建筑企业,中国交建能够从上百家从事不同行业的央企中脱颖而出、获此殊荣,与公司多年来重视科技创新工作,采取多种措施鼓励技术创新是分不开的。

2013年前后,中国交建面临的内部条件和外部环境发生了深刻变化,必须通过改革、创新、调整、提升,注入新动力,激发新活力,提高企业竞争力。在此背景下,中国交建提出了自己的顶层设计:打造“五商中交” ,即打造全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商。孙子宇表示,从传统工程承包商向“五商”的转变,是从产业链低端走向产业链高端的转变,这种转变既不是凭空想象的,也不是一蹴而就的。这种转变凭借的基础,一方面是公司多年来市场打拼积累的管理经验,另一方面是公司坚持多年的“创新驱动发展”的技术支撑,这两方面构成了中国交建由“工”到“商”战略转型的左膀右臂。

当前,中国经济进入新常态,进入了速度变化、结构优化、动力转换的新阶段。创新是适应、引领新常态的重要法宝。在“创新驱动发展”方面,中国交建多年来一步一个脚印,朝着这个认定的方向,做了大量基础性的工作,摸索出一套行之有效的做法。

完善激励创新机制

中国交建建立了完善的科技管理体系和机制。公司以企业组织架构为依托,建立完善了以总部为决策管理层、二级企业为实施层、三级分支机构为应用层的科技创新组织体系。孙子宇介绍说,根据技术研发工作的特点,公司颁布了“一项工作制度、十五项管理办法” ,包括科技研发、知识产权、平台建设、科技奖励、绩效考评等在内的科技管理制度和办法,并配套建成了科技管理信息系统和共享平台,公司的各项科技活动均在此框架下进行,实现了公司科技管理的规范化、科学化、信息化。

中国交建还在科技创新平台建设中建成了涵盖企业技术创新全链条的“三类三级” ,即重点实验室、研究中心和企业技术中心三类,国家级、省部级和集团级三级的创新平台体系。目前,公司拥有国家级重点实验室1个、省部级重点实验室9个、集团重点实验室8个,国家工程(技术)研究中心3个、省部级研发中心12个、集团级研发中心2个,国家级企业技术中心7个、省级企业技术中心18个。2015年,中国交建组织申报的“高寒高海拔地区道路工程安全与健康”国家重点实验室,通过国资委推荐,经国家科技部组织评审最终获批建设。

中国交建在平台建设期均给予直接的资金补助,要求依托单位配套资金用于平台建设,同时,公司在每年的科研项目立项中单辟资金用于支持应用基础研究项目,重点扶植重点实验室的应用基础研究工作。孙子宇表示,各类技术创新平台在各自的研究领域取得了大量基础性、前瞻性、重大关键技术类的研究成果,研究成果支撑了许多重大工程建设、解决了一系列工程关键技术难题。技术创新平台的建设有力支撑了中国交建改革发展。

考核激励机制对创新的作用不可忽视。中国交建把科技创新绩效考评结果直接与二级公司领导班子薪酬挂钩,激发管理人员特别是企业“一把手”的创新积极性。在建筑类央企中率先建立了科技量化评价体系,从科技战略、创新环境与条件、科技投入、科技产出成果应用与转化、科技贡献率等六个方面进行评价,涉及34个二级指标,200多项因素和数据,并对相应指标赋予不同权重,计算结果可对所属二级企业的年度科技进步与技术创新能力、水平和效果进行客观定量评价。通过考核制度设计,将“创新驱动发展”战略落实为具体行动,传导到公司的各个分支,形成万众创新的合力。

注重科技人才的培养

为了有效提升科技创新人才的引进质量,中国交建研究制定了一系列人才引进、培养及激励机制。孙子宇介绍,依托重点实验室、博士后科研工作站等高端平台以及重大科研、重点工程项目,有针对性地培育核心创新团队和拔尖人才,构建“平台-团队-人才”三位一体的科技创新高端人才培养机制。对科技领军人才和关键骨干人才实施股票增值权激励等中长期激励方式,设立科技进步奖、技术发明奖、专利奖、工法奖、优秀论文奖、优秀科技工作者奖、创新团队奖等奖励制度,对做出突出贡献的技术创新人才和创新团队实行重奖,并将获奖成果作为技术人员职称评定和高端人才遴选的重要依据。中国交建通过人才培养,提升了员工的科技水平,从而增强了公司的整体技术实力和竞争力。仅2015年一年,中国交建就入选“国家万人计划”青年拔尖人才1名、国家“百千万”计划第一梯队人才1名,交通运输部“科技英才” 2名。

中国交建还在总部层面成立了由专家委员会和科技委员会组成的咨询和决策机构,对科研项目立项进行集体决策,每年直接投入科研经费进行研发。专家委员会成员大部分来自于各二级公司的生产一线,科研项目立项紧紧围绕重大工程中的实际需求,自主研发成果转化率接近百分之百。这些科技攻关的成果,支撑公司完成了上海洋山深水港、苏通公路长江大桥、港珠澳跨海大桥等一大批国家重大基础设施项目的顺利实施。

积极响应国家“一带一路”战略

随着社会经济的发展,交通基础设施建设越来越多地向跨越海峡、大江大河、深切峡谷、沙漠和崇山峻岭的地区发展,技术越来越复杂、难度越来越大,风险越来越高。为了适应社会发展的需求,实现“五商中交”的战略升级,公司下大力气,领衔组织了一批具有引领作用的重大科研攻关项目,范围涉及智能交通、 BIM技术、节能环保、海绵城市等。2015年,中国交建配合国资委、交通运输部等,联合有关央企、研究单位和高校,整合、凝练、申报“智能交通与综合运输(陆运) ”等“十三五”国家重点研发任务建议。承担了交通运输部“十三五” 10项交通运输重大技术方向和技术政策中的4项。

按照“人无我有、人有我优,技术先进、高效实用”的原则,全面开展了中国交建企业技术标准的编制工作。企业技术体系包括6大专业方向,共计41个类别。在做强主业的同时,为转型升级做技术储备,以培育新的增长点。已立项企业技术标准104项,部分企业标准已经颁布实施。2014年10月,国际标准化组织授权中国交建负责编制部分挖泥船的国际标准,提升了我国在该技术领域的国际话语权。为推动中国标准走出去,公司正在实施中国交通行业标准的英文版和法文版的编译工作。2014年,采用中国标准建设的埃塞俄比亚高速公路顺利通车。公司承建的肯尼亚铁路项目,全长480公里,是东非铁路网的起始段,投资额达38亿美元,全部采用中国标准和中国设备,带动了“中国制造”走向世界。

孙子宇表示,公司认真研究国家方针政策,深入分析国内外形势,紧密结合国家“一带一路”和公司“五商中交” 、“海外优先发展”等战略,推动中国标准走出去,重视科技体制、机制的保障作用。近期,公司捷报频传,在刚刚公布的国家科学技术奖励结果中,中国交建获得国家科技进步奖2项、技术发明奖2项;在第十七届中国专利奖评选中,中国交建获得金奖2项,优秀奖5项,该奖项每年评选金奖20项;在第十三届中国土木工程詹天佑奖的评选中,共评选出38个获奖项目,中国交建占据8项,且覆盖了全部14个类别中的6个。